ロジカル・サポート代表

三浦美浩

あるべき売場の可視化と維持に活用する

チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの “言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。

チェーン産業に携わる本誌の読者であれば、「商品構成グラフ」の言葉を知らない人はいないだろう。ベテランの社員なら“昔はよく書かされたものだ!” などという人もいるかもしれない。

しかも最近は “今も作成しています!”という声を、あまり聞かない。それでいいのだろうか?

改めて今回は、こんな時代における品揃えと価格のプラン、商品構成グラフの意味を考えてみたい。

プライスレンジは狭く

価格ラインは少なく

商品構成グラフとは、横軸に価格、縦軸にフェース数(もしくは陳列量、販売量)を設定した折れ線グラフで、これを作成することで自社や競争他社の商品政策、価格政策などの比較、検証ができるツールである(“フェース”と“プライス” をグラフ化することから「FPチャート」ともいわれる)。

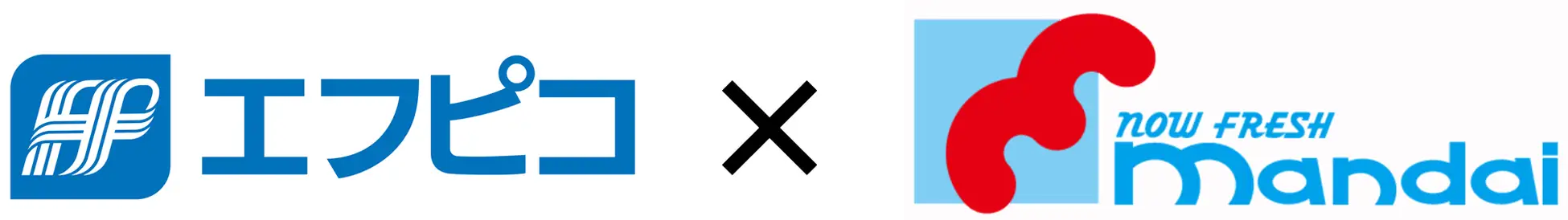

最初に、商品構成グラフを理解する上で頻繁に使われる言葉について確認しておこう。例えば非食品分野で繰り返し購買されるベーシックアイテムであるボックスティッシュを、互いに競争する3店舗で比較したとする(図表①)。

図表① 商品構成グラフで使われる言葉

グラフから見るとB店は300円から600円までの商品の品揃えをしているが、この300円から600円までの価格の幅を「B店のプライスレンジ」と言う。またB店のグラフではアイテムごとの価格の種類が “300円” “400円” “500円” “600円”の4種類となっていて、この価格の種類の数を「B店のプライスライン」と称する。

C店は400円から600円までを品揃えするが、中でも500円を最大の陳列量にしており、この最大陳列量の500円を「C店のプライスポイント」と言う。

A店の品揃えは200円から400円までに絞り込んだ品揃えで、最低価格の200円を15フェースと思い切り拡大していることが分かる。この品揃え上の最低価格で、かつ最も陳列量の多い

価格を「A店のオープニングプライスポイント」という(“オープニング”とは開始、始まりの意)。

一般的に、商品構成グラフには以下のような原則がある。

①プライスレンジは狭い方が価格政策は明確になる。ボックスティッシュなら低単価から高単価まで、例えば単純な消耗品から“肌をいたわる”など高機能品までとプライスレンジが広がると、価格と機能が混じり合いお客は迷って選びにくくなる。

②プライスポイントは他の価格より圧倒的に陳列量が多く、それがより低価格だと、値頃感をつくりやすい。売りたい商品がはっきりするし、そのプライスポイントに選択肢があれば、お客は複数の値頃商品から“好み”だけで商品を選ぶことができる。

③同じ品種内ではプライスラインは少ない方が商品は選びやすい。プライスポイント=値頃価格の周辺に集中してプライスラインを準備するとお客は買いやすい。

④オープニングプライスポイントはグラフの左側の低価格に寄っている方が、売場の低価格イメージがお客に伝わりやすい。ディスカウントストア(DS)などには重要なグラフの形である。

図表①で考えれば、A店は3店の中で最低価格の200円というオープニングプライスポイントのボックスティッシュの陳列量を圧倒的に多くし、地域では低価格イメージが定着している。逆にC店はA店とは全くバッティングしないプライスレンジの品揃えであり、“肌に優しい”などの機能性を強く打ち出した品揃えの売場になる。

一方、B店は低価格も押さえているが、A店よりもオープニングプライスは高いし、500円にプライスポイントがあり、高単価の品揃えを多く持っているので、お客の目には低単価と高単価が混じり合った選びにくい品揃えに感じる可能性が高い。

商品部門責任者が決め

バイヤーは維持する責務

商品構成グラフは日本でいえば商品本部長である商品部門の責任者が決定し、バイヤーはこれを維持する責務がある。ただシーズン当初に商品構成グラフ通りの売場をつくることはできても、その後の"維持"は意外と難しい。

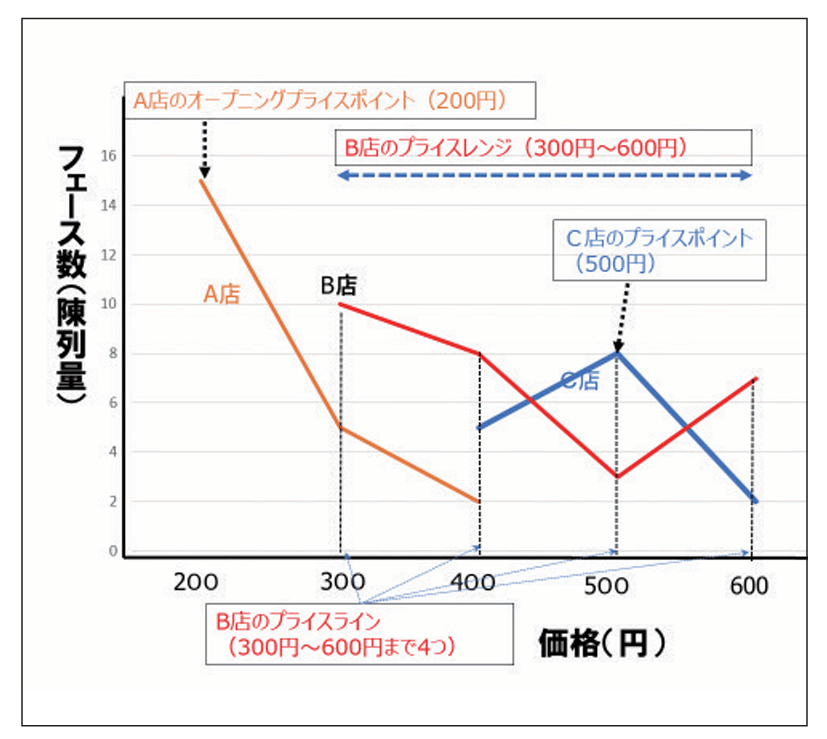

例えば、図表①で調べたボックスティッシュならば、極めてシンプルな商品で、さほどこだわりは求められない商品群である。そのような商品特性でA店の200円の商品は飛び抜けて安いので、圧倒的に売れ筋になりどんどん売れていく。すると補充が間に合わず、フェース数が小さくなれば、商品構成グラフ上はグラフの線が下がっていく(図表②-1)。

図表②-1 低価格の集荷が進まないとグラフはこう変化する

バイヤーはこの200円のボックスティッシュがどんどん飛ぶように売れていき、売り切れてしまうと「よく売れてよかったです」などと勘違いするかもしれない。しかし少なくとも定番商品ならば、チェーンストアのあるべき取り組みは“売り続けること”である。バイヤーの最重要の使命はグラフの形を維持することである。

一方、ベンダー側からすれば、このような低価格の商品は、メーカー側の売上につながりにくい、あまり扱いたくない商品なので、店の側には特別な集荷の努力や契約が必要となる(こうした価格帯でプライベートブランド<PB>=プライスブランドをつくることも多い)。

逆に、この特別の努力がなされないと売場はスカスカになり崩れてしまう。売れ筋の200円商品のフェース数は、販売開始時の棚替え当初は「15フェース」であったものが、時間が経過するにつれ3分の1以下の「3フェース」になってしまう、なんてことも起きる。

こうなると、商品構成グラフ上の最大陳列量であるA店のプライスポイントは、あっという間に「300円」になる。しかもこの陳列量は競合のB店のオープニングプライスポイントの「10フェース」より小さいことから、これまでの低価格のイメージをB店に奪われかねない。

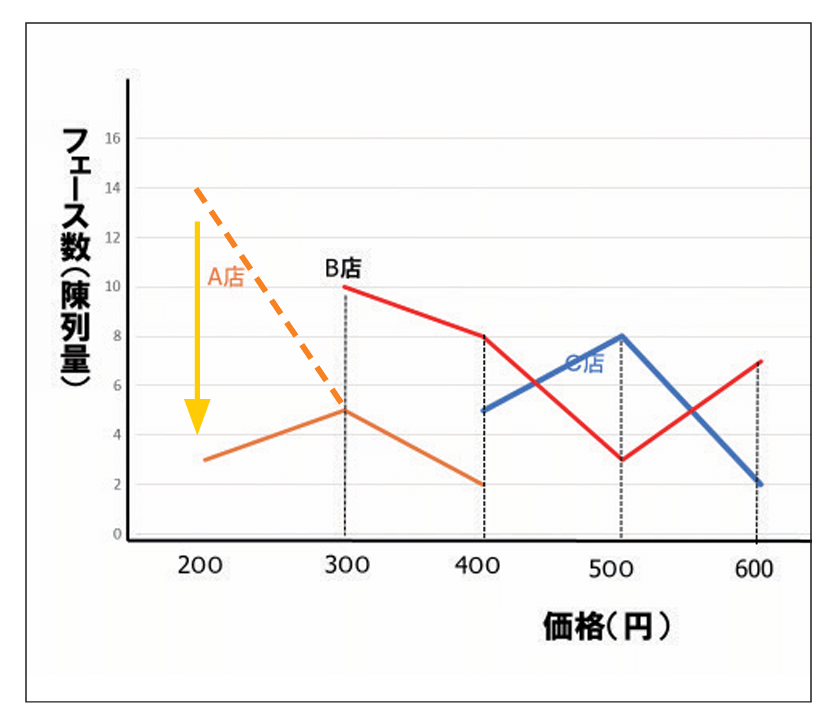

一方のB店のボックスティッシュの売場も同様で、自然に任せておけば低価格のオープニングプライスポイントの300円から売れていき、逆に高い価格帯にある500円、600円の商品はそれほど売れないことが多い。

低価格帯のあるべき集荷がなされなければ300円だったプライスポイントの線は下がり、グラフ上は商品回転率の低い600円が最大陳列量になってしまう。B店はいかにも高い価格イメージのボックスティッシュ売場に転じてしまうのである(図表②-2)。

図表②-2 あるべき集荷の努力がないとグラフはこう変化する

このようにあるべき商品構成グラフを維持するためには、特別な集荷の努力が欠かせないのであり、それがなければあっという間にその形は崩れていく。

チェーンストアは、商品構成グラフを活用して商品、価格を他社と比較し、それらの競争対策が適切か否かを判断しなくてはいけない。また同時に、自社と競争相手の集荷の実力などを検証するには、シーズン最初の“計画の商品構成グラフ”だけでなく、シーズン中、シーズン終盤の“経過の商品構成グラフ”をウオッチすることが欠かせない。

つまり商品構成グラフは、一度、作ったらおしまいではなく、競争相手を見て、作り続け"活用し続ける"が重要なのである。

豊かさで広がる価格レンジ

増えるプライスポイント

お客が選びやすい、しかも店の側の品揃え政策が明確な売場の商品構成グラフの特徴は “プライスレンジは狭く、プライスラインは少なく、プライスポイントはより明確に、オープニングプライスポイントはより左寄りに!” である。筆者はチェーンストアのこの原則は不変と考える。

一方、現代はお客の趣味、嗜好が変化し、商品を選ぶのにも選択肢が増えた豊かな社会である。世の中、DSばかりでなくライフスタイル型の店も多く、高い支持を集めている。さまざまな品種で、商品、SKUがあふれ、プライスレンジは広がり、プライスラインは増え続け、プライスポイントはあいまいになっているのが実際だ。

例えばスーパーマーケット(SM)、DS、ドラッグストア、コンビニなど、あらゆる業態で販売しているカップラーメン、この品種一つを取ってみても品目数は限りなく多くなっている。

例えばナショナルブランド(NB)の日清カップヌードルやサッポロ一番などは、どの店でも広く販売していて、フレーバーもしょうゆ、みそ、塩、カレーなどさまざまある。サイズもさまざまで、“ごつ盛り” “1.5倍”などのビッグサイズから昼食の弁当などと一緒に食べるミニサイズまで店にはある。

最近は横浜家系、京都、九州など各地の有名、こだわりラーメンも多数あり、価格は高いが人気を集めている。一方でNBメーカーではないローカルのメーカーが作る100円前後の低価格商品も存在するし、各社が力を入れる低価格のPB商品も存在している。

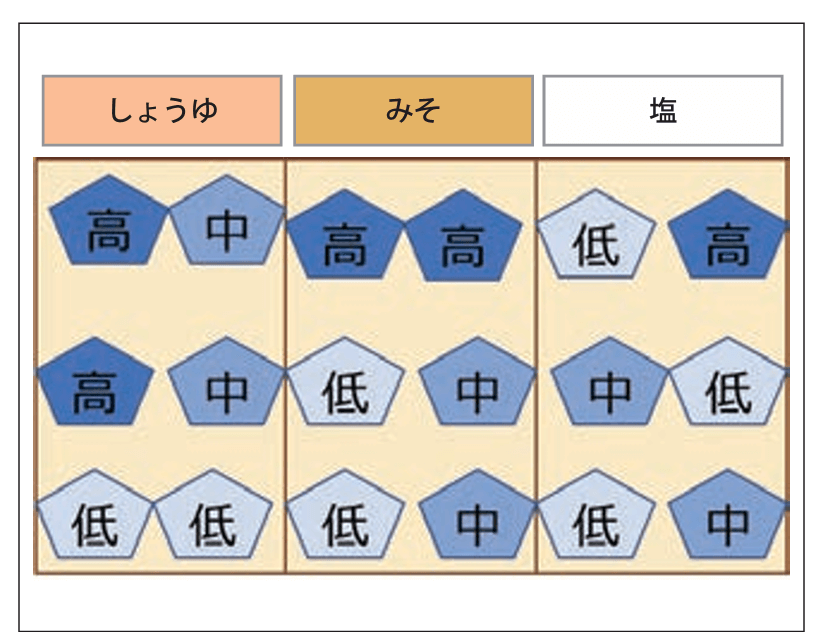

こうした商品の分類は各社の考え方でさまざまだが、商品構成グラフの視点で考えると、例えばこういった多種多様な商品をしょうゆ、みそ、塩などのフレーバー別などで並べると、売場は大変なことになる(こんな店は存在しないが〈図表③-1〉)。

図表③-1 フレーバー別の品揃え(例)

売場には低価格商品からこだわりの高単価商品、ミニから増量サイズ、有名NB商品からそれほどでもない安いローカルブランド、NBからPB商品までが混在し、お客の側は選びにくくて仕方がない。

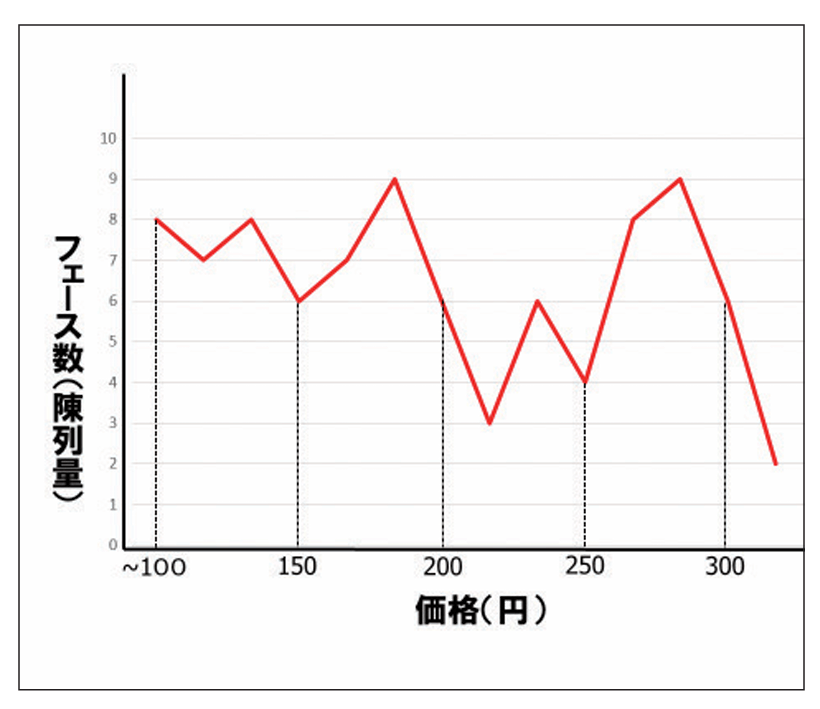

商品構成グラフに書き起こせば、こんな感じになる〈図表③-2〉。

図表③-2 フレーバー別に品揃えした商品構成グラフ(イメージ)

結果として、以下のような売場になってしまう。

- 高単価と低単価が混在し、プライスレンジが広がり、分かりにくく選びにくい

- プライスポイントが強調しにくい

- 結果として低価格のみが売れることになり高単価品が育たない

- 高単価品が売りにくくなり、死筋が増加する

DSならば “グラフの右側をばっさりカット”などの策も重要だが、ライフスタイル型のSMではそうはいかない。こんなとき、商品構成グラフをどう考えたらいいのだろう。

価格レンジが狭く買いやすい

「松竹梅」の品揃えの意味

読者の皆さんは、“松竹梅の品揃え”という言葉を聞いたことがあるだろうか?

松竹梅とはさまざまな商品などの等級のことで、「松」が最上級で、次いで「竹」「梅」と続くランク分けを言う。“松竹梅の品揃え”とは、この考え方を商品、価格の品揃え政策に活かす考え方である。

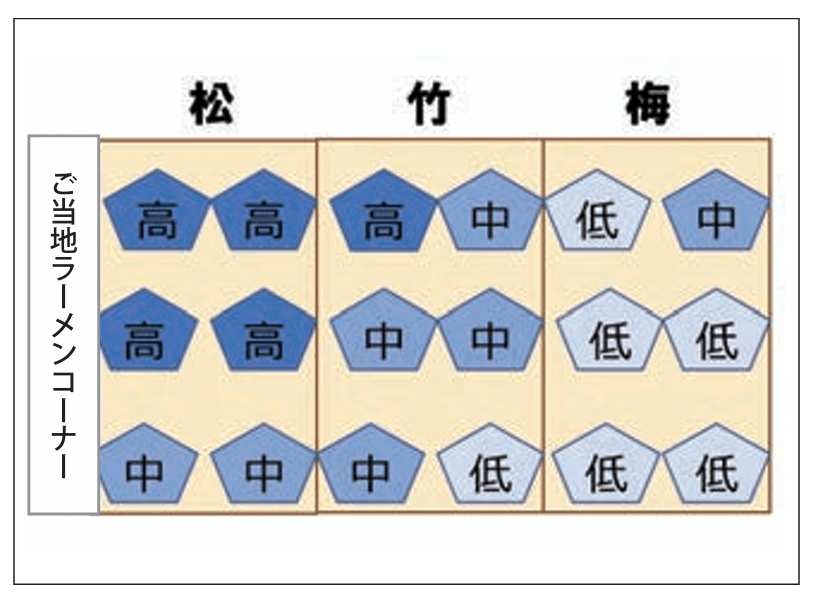

例えば既述のカップラーメンの売場で考えれば松竹梅をこんな形で考えるとしよう(図表④-1)。

図表④-1 松竹梅の品揃え(例)

■松……こだわり、ご当地、有名店のラーメン、自社のこだわりのPB商品

■竹……カップヌードル、サッポロ一番などNBのラーメン

■梅……ローカルブランドの低価格ラーメン、自社の低価格PB

このように大きく分類した上で、それぞれ3尺ゴンドラ1本単位でコーナー化、陳列することで売場を見やすく、分かりやすくすることができる。「松」の売場にはそのこだわりを分かりやすくするための「ご当地ラーメンコーナー」などのスポッター(フィン)を付けて"第4磁石=定番ゴンドラ内の魅力的な売場"にして目立たせる必要もある。

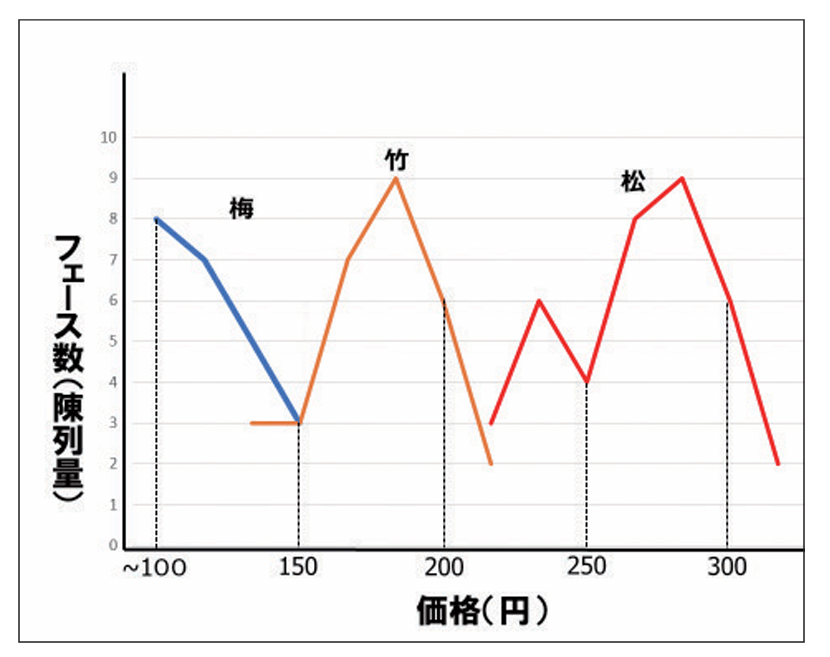

このカップラーメンの売場を商品構成グラフに書き起こせば、図表④-2のようなイメージになるだろう。

図表④-2 松竹梅の売場の商品構成グラフ

商品構成グラフを読み解くと、松竹梅の商品構成はお客の側には次のような効果が生まれる。

- こだわり商品と普段の商品、低価格品を明確に分けシーン、TPOSで選びやすくする

- 松竹梅それぞれにプライスレンジを狭くして、低単価品と高単価品が、混じらないようにすることで選択をしやすくする

- それぞれの売場のプライスラインを減らし、プライスポイントを明確にすることで売りたい商品を目立たせることができ、お客は買いやすくなる。低価格の「梅」の売場はオープニングプライスポイントを強調することで安さイメージを定着することが可能になる

- 「松」の高単価商品もパネルなども使い区分し、分かりやすく訴求することで、お客の目につきやすく、店は差別化商品として育成することができる

お客の側のメリットだけでなく、売り手の側の成果も多い。それはこの「松竹梅」の品揃えが、店舗の立地や商圏、競争状況などで選択することで、強力な競争対策になることだ。

例えば近くに安売りのドラッグストアがある店なら「梅」の品揃えは欠かせないが、さほど競合が多くない立地ならば、あえて安売りをする必要性はないので「梅」の品揃えは必要ないだろう。

学生が多く、さまざまな種類のカップラーメンにニーズがあるなら「松」のこだわりの品揃えは必要だが、高齢者が多いエリアなら必要ないかもしれない(松竹梅以外にも、例えば工場に近い立地でランチ時に大容量のカップラーメンが人気の店ならば、ビッグサイズの商品だけを定番からスピンアウトさせコーナー化すると集客につながる)。

このように3尺1本を適正規模の最小単位として競争環境、立地、客層などによって選択できるのが「松竹梅」の品揃えなのである。

商品構成グラフとは、商売本来のお客のための品揃え、買いやすい売場になっているかを確認するための道具である。その意味で重要な考え方だ。

同時に、これを正しく理解し使うことで、店が戦う強力な武器になるのである。

“商品構成グラフ、昔、書いたなあ!でも最近は……”。そんな読者においても、もう一度、この武器をつくり、皆で議論することが、品質と価格の競争が激しくなる今後の難しい時代には肝要である。

※「販売革新」2021年3月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています

◆ 筆者プロフィール

三浦美浩(みうら よしひろ)

1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年1月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。