ロジカル・サポート代表

三浦美浩

チェーンストアだけが可能な強みを知る

チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの“言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。

「これまでの平日はスーツにネクタイの出社でよかったけど、自宅の時間が増えたから普段に何を着ていいのか分からないよ?」「家族で食事を食べることが多くなったけど、よく行っていたレストランに比べてテーブルが何だかきれいじゃなくて……」

近年、リモートワークに臨む時間が増えて、こんな声が聞こえてきそうだ。

ゴルフ着にグレースラックス

洋と中華の皿“混沌”の食卓

貧しく、そしてチェーンストアが未発達だった頃の70年代、80年代の日本。お父さんの平日は背広にネクタイ、休日になるとパジャマかトレーナー、せいぜい胸にワンポイントの入ったゴルフウエア姿が多かった。ピンクやブルーの柄の入ったゴルフシャツに、ボトムスはビジネス用のグレーのスラックス、あるいはネイビーのジーンズ、足には会社に履いていく黒い革靴といういでたちであった。

和・洋・中華のメニューが同時に食卓に上るのが特徴的な日本の家庭の食生活では、高度経済成長期以降でも、食卓テーブルも和洋中の食器が乱雑に並んでいた。和食器は各地の産地で製作されたさまざまな色や柄、大きさの皿、各個人でバラバラの色柄の茶わんが並んでいた。洋食器もきちんと色、柄がそろった模様の食器が普段の食卓テーブルに並ぶ家庭は少なかったに違いない。

かつての日本の衣料品や家庭用品の分野は、思い出しても“混沌”とした状況だった。こうした状況が生まれていた背景には、一つには日本の経済的な貧しさがある。

例えば筆者が生まれた1963年の消費支出に占める食料品への支出(「エンゲル係数」という)は、2人以上世帯で38.7%であった(総務省『家計消費支出』、当時の世帯構成人員は4.3人で世帯主の平均年齢は44.2歳)。

それが80年に29.0%、90年に25.4%、2005年には22.9%にまで低下、その後、家計収入の停滞、物価の上昇などから23年には27.8%まで上昇した(23年の世帯構成人員は2.90 人、世帯主の平均年齢60.2歳)。

世帯人員も年齢も時代で異なるが、かつての日本は毎日の必需品である食品への支出が4割近かったが、現状は支出の28%程度にまで下がり、逆に“食費以外”に使える支出が増やせる状況となったのである。

二つ目の、もっと大きな“混沌”の理由は、そもそも当時は衣類や食卓に“混沌” を生むような商品しか売っていなかったということである。

日本は歴史的にメーカーが強い国である。戦後の復興に伴い、消費財も耐久財も日本のメーカーにとって効率的な、大量生産・大量消費の社会が定着、当初の流通はこうした大量生産の商品を効率的に消費者に販売する目的で小売業がかたちづくられてきたのである。家電メーカーなどの系列店が代表例である。

この生産・流通体制の中ではメーカー各社が独自の仕様、製法、色や柄の衣料品や家庭用品を画一的に製造していたため、同時に着たり、一緒に部屋に置いたりしても調和することはなかった。調和する商品があったとしても探すのが困難だったのである。

“トータルコーディネート”という言葉がある。これは異なる品種の商品を一緒に着たり、使ったりする際に、それを調和させることをいう。

ビジネススタイルのドレスシャツやネクタイ、ベルト、靴のカラーを調和させたり、家庭のリビングのカーテンとソファ、クッションなどの色をトータルで合わせたり、テーブルメイキングなら皿やボウルの色、柄をそろえることだ。これによってスタイルがおしゃれに、きれいに見えたり、部屋や食卓が整い、かつ華やいだり、楽しくなったりする効果がある。

就活スタイルに必要な機能

お客が買える安さが必須

このトータルコーディネートを実現するためには、どんな条件が必要だろうか。

第一の条件は、そのシーンに合った“異なる品種の商品が数多くそろっていること” である。

3月から始まった就職活動のシーン、就活をする大学生が初めてスーツを着る機会がある。学生なので、それまで着ていなかったスーツの上着とパンツ、内側に着るドレスシャツ、ネクタイ、靴下、ベルト、靴、カバンなどが一度にそろうと便利な買物になる。3、4月はまだ寒い日もあるので薄手のコートもあった方がいいだろう。

就活になると毎日のようにスーツを着続けるのでパンツは2本の“ツーパンツ”が便利だろうし、簡単に自宅で洗えるウォッシャブル機能が必要かもしれない。移動が多いのでしわを防ぐ機能、撥水機能もあると便利である。ドレスシャツもクリーニングは費用がかかるので自宅で洗えてノーアイロンで着られる機能は必須である。

靴とカバンは色がそろっている必要があるし、就活だからネクタイは落ち着いた色の方がいい。靴も歩く距離が長いので履いていて疲れない高い屈曲性があるといいし、抗菌や撥水加工もあれば使い勝手がいい。

初めてのスーツを着る機会で、しかも行動範囲が広く活動的な学生向けのスーツスタイルに適した機能を有するアイテム、それらが迷わず購入できるように、数多くそろっていることはトータルコーディネートの第一の条件である。

同時に重要なのは、そろえて買っても“安い”こと、値頃であること。

それぞれのアイテムが高単価になると、いくらそろえて買えば便利だとしても、実際に購入は難しくなる。特に就活スタイルや新入社員などの“フレッシャーズ向け”などは収入が少ないお客でも無理なく購入できる売価設定が絶対条件である。

こうした就活、フレッシャーズなど向けのセットは、日本の紳士服専門チェーンが作ってきた。これまでのスーツ、ドレスシャツ、靴、カバンなど品種が違う、従って製造するメーカーも、売っている店も全く違う商品群をそろえて販売してきたのは紳士服を主力とするチェーンストアであった。それを社会人向けの高価な価格でなく、安価で提供したのはこうしたチェーンストアである。現在はレディスにも範囲を広げて、この商品分野を深掘りし続けている。

ニューノーマル時代の新しい働き方、通勤のスタイルなどもトータルでコーディネート提案することで簡単に、気軽に実現することが可能になる

牛肉にも塩にもこだわる

商品のレベル統一が重要

長く使い、手元に残る非食品、衣料品以外でも、食べてすぐ消費してしまう食品分野も、トータルコーディネートは重要である。その条件は第二に、“商品レベルが統一された商品が部門を超えてそろっている”ことである。

例えば黒毛和牛の希少部位の肉を、焼き肉用途で提案した売場を考えてみる。肉と一緒に食べる内臓肉には国産のおいしいものが欲しいであろうし、使う焼き肉のたれはいつもの特売で売られるナショナルブランドでは満足できない。脂肪分が多い肉なので少しさっぱりめに食べるには、おいしいポン酢があればうれしいし、もっとさっぱり食べようと考えれば海外産の岩塩、生わさび、本わさび使用のチューブわさびが一緒に欲しくなる。

大ぶりのキンメダイを買ったお客は特売のしょうゆでなく特級しょうゆを、みりん風ではなく本格みりんを購入したい。横串を刺したレベルの合った品揃えが重要になる

ピカピカのキンメダイの、大ぶりな魚体を店頭で煮魚で訴求、提案するなら、その際、調理に使う調味料は、特級しょうゆ、本格みりんなどこだわった商品が欲しい。普段の食でも同時に使う商品が多様にそろうことは重要である。

例えば餃子をキャベツ、ニラなど野菜を刻みひき肉と合わせて手作りしようと考えれば、餃子の皮は1種類ではなく、“モチモチ”から“パリパリ”まで何アイテムか品揃えされていてほしい。そうすれば同じ手作りにしても、さまざまな食感の餃子が作れて楽しい食卓になる。

鍵になるのは、“どんなシーン、どんなスタイルで食べられるか?”のTPOSを売り手側が構想すること。“牛肉” “生魚の切り身”などひとくくりで考えるのではなく、お客の調理、加工、食卓イメージなどを細分化、想像し、それに必要な商品について部門を超えてコーディネートすることが重要になる。

スーパーマーケット(SM)の総合業態としての“プロデュース力”が問われる取り組みである。

仕様書発注で色、柄を

“そろえ続けられること”

トータルコーディネートで重要な条件は、同時にそろっていることに加え、“時間が経過してもそろえ続けられること”である。これが第三の条件になる。

茶わん、皿などの食器は割れる、壊れるのが普通である。日本の食卓で皿や鉢、ボウルなどがバラバラになるのは、製造している産地やメーカーが各地に多数あり、同じ商品を買い続けることができないという事情が大きい。

最初に家族用に同じ大きさ、同じ模様の商品3、4枚をSMで購入した家庭が、そのうちの1枚が割れた際に、同じ店で同じ商品を継続して購入し続けている可能性は低いだろう。同時にSMの雑貨売場では色、柄、サイズが数えきれないほどあり、同じ商品を選び出すのは至難の業である(まだ100円ショップの白一色の売場の方が選びやすい)。

SMの雑貨売場でなく、食器を陶器市などのイベントで購入することも多いが、こういう買い方をしてしまうと、後になって同じ商品を購入するのは不可能に近い。壊れる商品の色、柄、サイズをそろえ続けるのはとても難しいのだ。

チェーンストアのニトリの食器売場では、皿、ボウルなどの食器は、色、柄、サイズなどの種類を絞り込んで、“買い続けることのできる商品”を販売している。例えば“新生活スタート5点” “カレー・パスタ3点” “どんぶり・ボウル3点”などをセットで販売、シンプルな白のアイテムなので壊れたら同じ商品を単品でも購入できる形になっている。同様にシンプルだがワンポイントの色や柄、デザインが異なる商品を“唐茶削ぎ”などシリーズ名を付け、その中でボウル、カップなどアイテムを展開することで、割れた際も“同じシリーズで買い続ける”ことができる商品展開となっている。

食器などの家庭用品の分野でも、ニトリなどチェーンストアがトータルでコーディネートできる商品を販売し続けている。そしてこれらの商品の多くは、ニトリが仕様書によって発注し、オリジナルで製造・販売するプライベートブランド(PB)である。素材が異なる皮革、布、木、金属などの色をコーディネートするように整えることは、異なった素材を扱う、別々のメーカー任せでは不可能であるからだ。

トータルにコーディネートできる商品が私たちの周りに登場してきた理由は、難しいコーディネート、製品作りの技術を使ってオリジナルのPB商品を製造できるチェーンストアへの進化があったからに他ならない。しかもそれが多くの家庭に普及するような低価格、値頃価格で販売できるのは、まさに現在のチェーンストアの“ご利益”なのである。

コーディネートを可能にする

店頭のVMDのディスプレー

繰り返すがトータルコーディネートの技術は難しい。

同じジーンズのブルーでも色相が違うと異なった色合いになるし、色の明るさの「明度」、色の鮮やかさの「彩度」などによってイメージや見え方は全く違ってくる。天然素材や化学繊維でも色合いは違うし、それをコーディネートさせることは、素人の“センス”では難しい。

ということから店の側がコーディネートを提案するには、調和する商品が容易に購入できるという売場づくりの技術が不可欠になる。ここで活用されるのがビジュアルマーチャンダイジング(VMD)の技術である。

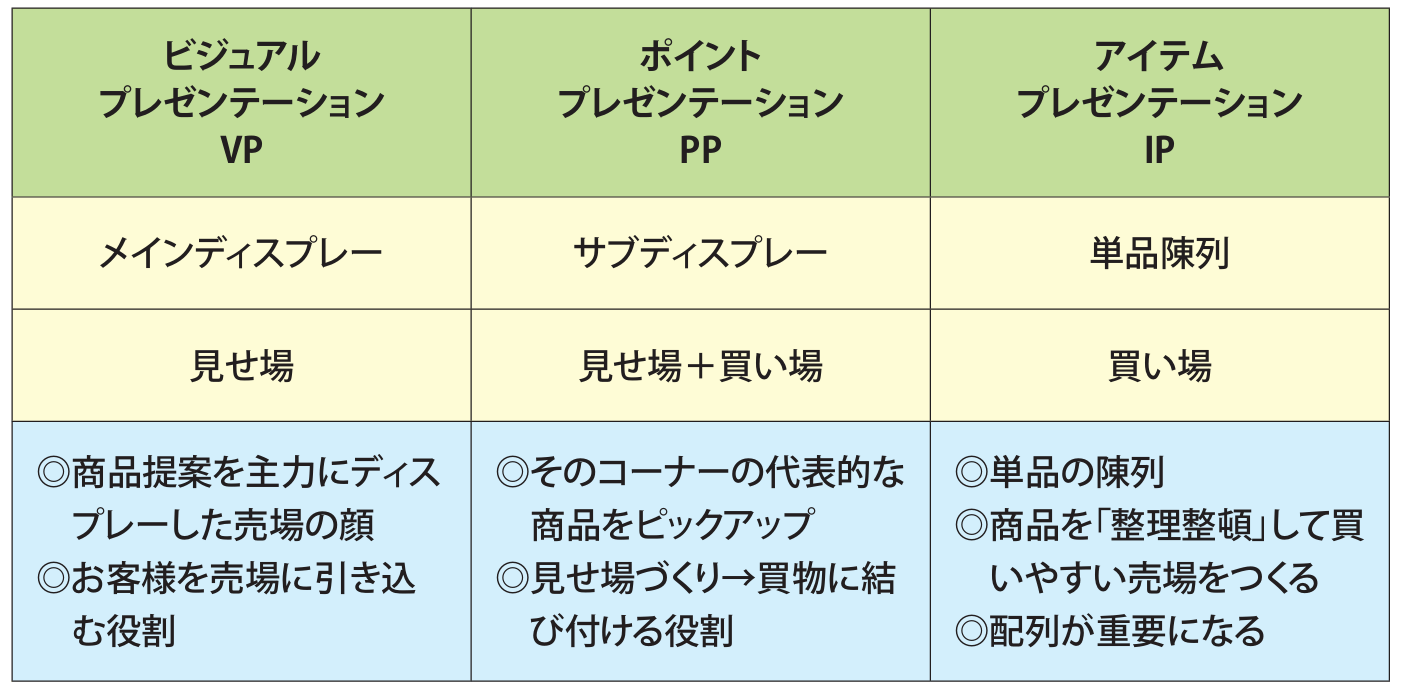

VMDとは、

A: 売場全体のイメージを想起させ、どんな商品を提案しているかを店頭で表現する「ビジュアルプレゼンテーション(VP)」

B: 売場奥の壁面や柱周りの高い位置でそのコーナーで何を販売しているかを示す「ポイントプレゼンテーション(PP)」

C: VPの周囲のテーブル、PPの下の陳列で実際に販売する商品を訴求する「アイテムプレゼンテーション(IP)」、からなる(図表)。

図表 VMDの種類と目的

このVMDは店舗のイメージを創るし、難しい技術であるので、本部の専門の担当者が作成し、指示書の形で全店に指示をすることになる。

例えばユニクロのVPを見たお客が、そのスタイルを見て好感を持ったとしよう。お客は同じようなスタイルのおしゃれがしたいと考えたら、VPの周囲の商品から同じ色、柄、もしくは異なる色や柄を選び、さらに自分に合ったサイズなどをピックアップすれば、見た目と色合いがコーディネート

された商品を、簡単に購入することができるのである。

お客は難しいコーディネートを考える必要がないし、店の側は買上点数の増加につながるのである。

ユニクロの店頭VPを見てそのスタイルが気に入ったお客は周囲のテーブルなどのIPから欲しい色、柄の商品を選べばコーディネートされたおしゃれなスタイルを簡単に選ぶことができる

トータルコーディネート実現の条件は、第四に難しい技術を学んでいなくても、簡単に購入できるよう、チェーンストア側が売場づくりによって提案することである。

“普段着をおしゃれで楽しいものにしたい!”“毎日の食卓を華やいだものに演出したい”、こうしたお客の切実な欲求を実現することができるのは、トータルコーディネートのあるべき技術を持ったチェーンストアの存在なくしてはあり得ない。

※「販売革新」2021年5月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています

◆ 筆者プロフィール

三浦美浩(みうら よしひろ)

1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年4月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。