ロジカル・サポート代表

三浦美浩

流通の最適化を目指すアクション

チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの“言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。

「マーケティング」という言葉がある。公益社団法人日本マーケティング協会の定義によれば"マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である"とする。

言い換えれば、マーケティングとは"商品が生産されて消費者の元に届くまでの一切の活動のこと"を指す。マーケティングとは、生産された商品を無駄なく届けるためのものとして重要な役割を果たしてきた。

マーケティング活動とは、製品の生産に当たり市場を調査し、それを分析、製品化に結び付け、さらにそれを消費に結び付けるために広告宣伝活動を行うことである。現代ではデジタルマーケティングとして、webマーケティングやSNSマーケティングなども調査や広告宣伝で活発に活用されている。

一方、歴史的に見て、日本では製造業が強大で、かつてその影響力は小売業よりも格段に大きかった。製造業はその強大な力を使い資金も投入してマーケティングを実施、マーケットをリサーチし顧客のニーズを取り入れた製品を作ろうとしてきた。

メーカーニーズとしてはなるべく少ない品種を大量に生産する方が、生産ラインの効率は高まり、製造業としてのメリットは大きくなる。こうして精緻なマーケティングの結果、出来上がった製品は"あらゆる顧客に支持される、多機能な商品"になっていったのでであった。

家電専門店で購入するパソコンを想像してほしい。最近リモートワークが多くなったので持ち運びがしやすいノート型のPCを購入して、打ち合わせや仕事をしたりするつもりである。

購入したパソコンの中身を見ると、限りない数のソフトウエアに驚くだろう。Word、Excel、PowerPoint、メールなど通常の仕事に使うソフトウエアの他に、音楽や動画を視聴するソフト、ゲームソフト、写真を加工するツールなどもある。筆者の経験からも"パソコンが壊れて買い替えるまで1度も使わないソフト"が数多く装備されているのである。

本来は、生産された商品を無駄なく消費者に届けるために行ったマーケティング活動が、実は製品開発においては、こうした"多大なる無駄"を生んできた。同時に、販売につなげる広告宣伝活動も高コストになり、製品の販売価格の高止まりは避けられないものとなった。

化粧品メーカーの資生堂では、2019年の広告宣伝、店頭販促などの"マーケティング投資"は売上高の25%までにも及び(21年2月「中長期経営戦略」より)、こうした活動が製品の価格に反映されていた。

大量生産は"大量廃棄"にもつながっていた。アパレル製品などは生産された半分近くが廃棄されているともいわれ、持続可能な社会を目指す動きからすれば問題視されている。

こうしたメーカー視点の、日本で一般的にいわれるこの「マーケティング」は、チェーンストアの世界では、"積極的に取り組むものではない"と考えられた。多機能の使い勝手の悪い製品を、メーカーが売り付けようとする活動の一環で、私たちは否定するべきものとしてきたのである。

商品の計画的製造・販売

消費者までの流通全過程

チェーンストアの世界には「マーチャンダイジング」という言葉がある。

この意味は"商品計画から消費者への提供までの、商品取り扱い全過程の総称のこと"であり、その中には"生産・保管・運搬・陳列・販売促進(広告)・決算までの一連の活動のすべてが含まれる"とされる(『21世紀のチェーンストア』、渥美俊一著、実務教育出版)。

このマーチャンダイジングの主役はチェーンストアである。

最も顧客に近い存在として、製品の仕入れにおいては独自の集荷のルートを作り上げ、最終的には製品開発という方法で無駄の多いナショナルブランド商品に対して、"使う立場、買う立場"に立ったプライベートブランド(PB)を開発する。

物流においては自社物流網などを構築し、ローコストで確実なロジスティックスを築いたり、売場ではどの商品を気軽に選んでもトータルコーディネートが可能な売場提案を行ったりしている。

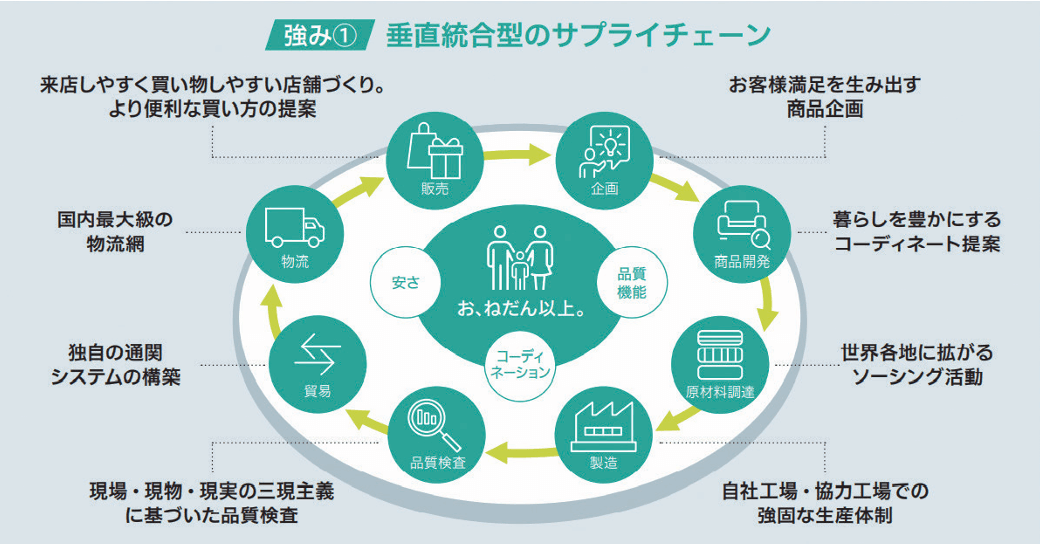

例えば、ニトリは"お、ねだん以上。"のコンセプトで品質・機能、安さ、コーディネーションの三つのコンセプトを実現するサプライチェーンの構築をうたっている(図表①)。

図表① ニトリの垂直統合型のサプライチェーンのイメージ図

(ニトリ「統合報告者」2020年より抜粋)

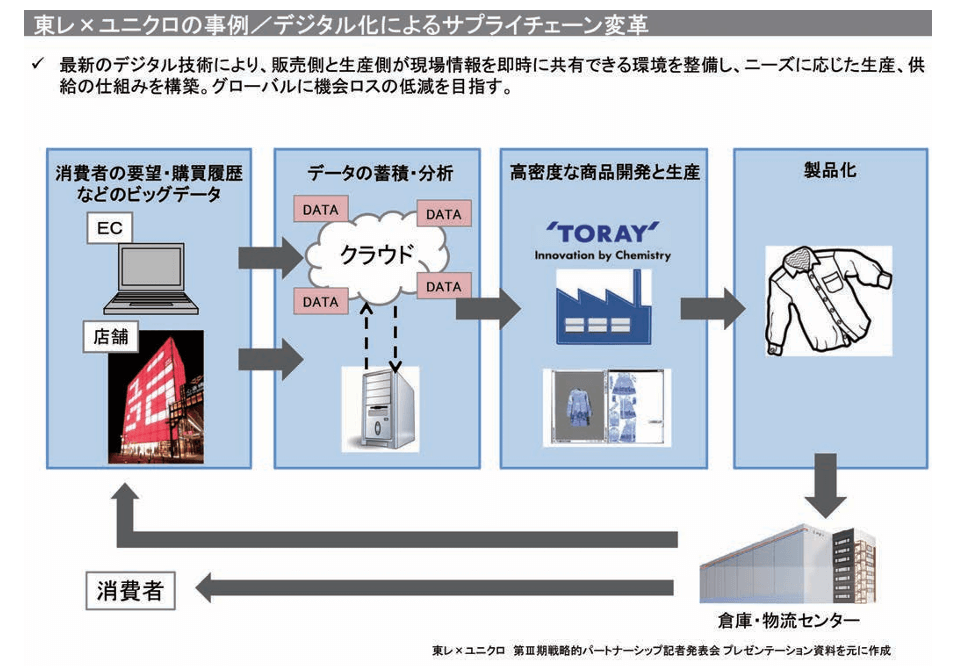

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、15年、素材メーカーの東レとの戦略的パートナーシップの構築を公表。自社の消費者の購買履歴や消費者の要望などのビッグデータを分析し、その結果を衣料品の素材メーカーと共有し、ニーズに応じた生産・供給の仕組みを原材料にさかのぼって構築する取り組みを進めている。こうしたことで売場の機会損失をなくしたり、大量生産による廃棄を減らしする取り組みへとつなげている(図表②)。

図表② デジタル化によるサプライチェーン改革の取り組み例

(経済産業省「アパレル・サプライチェーン研究会 報告書」参考資料集/2016年6月より抜粋)

こうした取り組みは持続可能な社会を構築するSDG’sの動き、生産や流通のグローバル化、あるいはデジタル活用による効率的な生産・流通・販売体制の構築など、時流に即したアクションといえる。

お客に最も近い、お客の情報が最も広く、速く手に入る、しかも数多い店数で提供できるチェーンストアの真価の発揮のしどころである。

一方、グローバル化の進展でこの「マーチャンダイジング」は、ハードルが高くなってきたことも確かである。生産も流通も世界各地に拡散し、こうした製造拠点などのマネジメントが、製造を委託した側の小売業側にも厳しく求められてきたからだ。

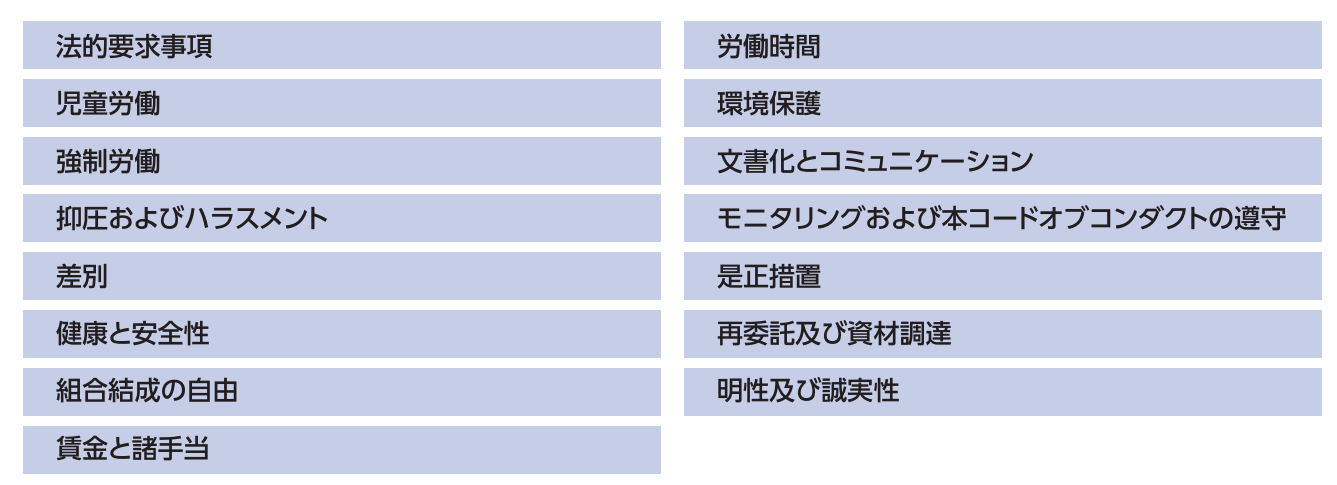

例えばファーストリテイリングは「生産パートナーのコードオブコンダクト」(行動規範)として15項目の事項を要求(図表③)。

モニタリングの項目としては"(略)事前連絡の有無を問わず、労働者へのコンタクト、生産・居住施設を含むすべての施設への立入り及び関連文書 へのアクセスを許可しなければならない"などと示され、生産者のマネジメントを徹底する。

図表③ ファーストリテイリングの「生産パートナー向けのコードオブコンダクト」の項目

(ファーストリテイリングHPより抜粋)

競争激化&小商圏時代の

ミクロ・マーケティング

では、最初のテーマに戻るが、チェーンストアに「マーケティング」は不要なのであろうか?

思うに大量生産と大規模宣伝などを前提としたメーカーの"マスマーケティング"は否定されるべきだが、小売業なりの"ミクロ・マーケティング"は必須といえる。

小売業のビジネスモデルは"限られた狭い商圏で、商圏内の特定多数の顧客を対象にした、店外(チラシなど)・店頭プロモーションを通じて、多種多様な商品を販売"するもの。このビジネスを効率的に無駄なく実践するのがミクロ・マーケティングといえる。

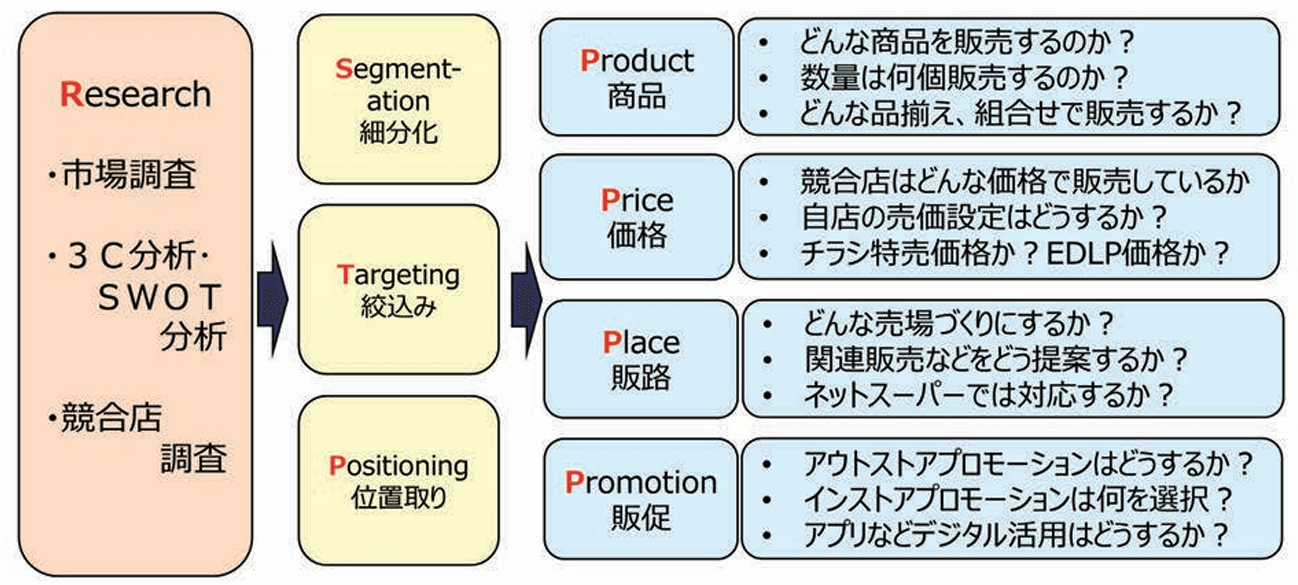

一般的に、マーケティングの流れとしては「R−STP−4P」(アール・エスティピー・4ピー)といわれる(図表④)。

図表④ マーケティングの流れ「R-STP-4P」

最初に「リサーチ(R)」として、人口動態、家計消費などの顧客・市場を把握したり、"3C分析・SWOT分析"などで自店の外部・内部環境の好条件、悪条件を把握する。

次に、その商圏の顧客ニーズを細分化(S)しわが店が取り込もうとする顧客ニーズを設定、ターゲット(T)とする顧客を決め、わが店なりの立ち位置(P)で戦い方を決める。そして最終的には"商品・価格・販路・販促"(4P)などの戦術、販売計画を策定する。

小売業の競争が激化し小商圏化が進む中で、チェーンストアとしてはエブリボディ・グッズ(大部分の人たちが使う大衆品)を扱いながら、足元商圏を深掘りする店こそが重要になってくる。

原料から製造、物流、販売の最適化には、"グローバル"なマーチャンダイジングと"ローカル"なマーケティングが必要だ。それこそが、21世紀のチェーンストアの真骨頂である。

※「販売革新」2021年8月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています

◆ 筆者プロフィール

三浦美浩(みうら よしひろ)

1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年1月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。