ロジカル・サポート代表

三浦美浩

汎用品を便利品に、見せ筋商品を売れ筋に

チェーンストア経営には、さまざまなキーワードが存在します。経営幹部から新入社員まで、同じワードを軸に会話を進めています。しかし、実際に、その言葉の意味を問うてみると人それぞれ、自分流の解釈を持って仕事をしていることが分かります。チェーンストア経営で頻出する共通言語を「チェーンストアの“言の葉”」で読者の皆さんと一緒に考えていきましょう。

日本で新型コロナウイルスの感染が確認されたのが2020年1月からWHOが「緊急事態宣言」の終了を発表した23年5月までをコロナ禍とすると、その間 “ニューノーマル”ともいわれる社会の変化の中で、人々の買物は大きく変化した。

端的に言えば、店舗に買物に行く回数を減らし、その代わり1回の買物を計画的に、購入金額を多く、まとめ買いをすることで、感染を避けようという購買行動である。この買物スタイルは食品スーパーでも、ドラッグストアでも、ホームセンターでも、コンビニでも変わらない傾向である。

筆者が食品スーパーで買物をしても、店内でメモを見ながら計画的に買物をするお客の姿は、(当時は)普通に見られた。こうした計画購買の邪魔をするのが店頭の欠品である。

緊急事態宣言下で外出を控え、自宅で仕事や家事をする生活者が、意を決してメモを手に店に行き、いつもの欲しい商品を買おうとしたら、そのアイテムが店頭になかった、というがっかりなシーンである。 “ラップを買うだけで何店も回るのは避けたいのに!” “食器用洗剤がなくなったから買い忘れないようにメモしてきたのに!” など、お客の「不」は大きくなる。ともすると、“あの店、品切れが多いからもう行くのをやめた!” ということにもつながりかねない。

生活を満たす欠品なしの商品

閉塞感破る豊かさ提供する品

チェーンストアには「ニーズ商品」という言葉がある。これはほとんどの人が日常的に購入、消費をし続ける商品で、生活を"充足=満たす"アイテムである。

それはメーカーが大量に生産するものがほとんどで、世の中に一般的に、かつ大量に流通する商品でもある。ナショナルブランド(NB)のしょうゆやケチャップ、マヨネーズ、肌着やティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの売れ筋商品がこれに当たる。

製造する側からすれば、一つの生産ラインで少ない種類の商品を製造する方が効率的になるため、品質、機能としては万人共通の、どんなシーンでも通用する汎用的な性格が強い。逆に言えば、商品名は違っても味は大して違わなかったり、不必要な用途、機能が付加されていたりして使い勝手が良くないケースも多々ある。価格的には同じ品質の商品が大量に流通しているので、同程度の価格で売られることが多い。

一方で、特売となればよく知られた商品なので、集客にもつながるため価格競争に陥りやすい(ニーズ商品の一部で、誰でも目にしたり、耳にしたりしていて、実物を見ないでも売れていくような商品を「コモディティ商品」とも称する)。

ニーズ商品の販路は広い。例えばケチャップやマヨネーズならば、食品スーパーでも、ドラッグストアでも、コンビニでもどこでも扱っているものなので、お客は"いつも行く店には、いつも必ずある商品"と考える。

このニーズ商品、売れ筋商品が店頭で欠品していたりすると、客離れにつながりかねない。計画的に、1店で、一度にまとめて購入したい顧客の要求に応えられないと、お客は二度とその店に行かなくなる可能性が高い。

だからこそ"ニューノーマル"時においては、このニーズ商品は、店頭で欠品してはいけない、とりわけ重要な商品群であった。

ニーズ商品と対する言葉で「ウォンツ商品」というワードがある。これはなくても困ることはない商品だが、そういった物があれば特別な味を味わえたり、便利な機能が利用できたり、楽しい暮らしが実現できるような商品のことをいう。

ニーズ商品の “充足”に対して、ウォンツ商品は “充実” 商品というような言い方をする。

こうしたウォンツ商品は、顧客の生活に最も近いチェーンストアが、大量に流通するニーズ商品であるNB商品に内在する味、品質、使い勝手、着心地などの「不」を見いだし、独自に企画・製造すべき商品と言える。NB商品の不要と思われる機能を削ったり、逆に新しい価値を付加したり、味覚を創造したりすることで生まれる商品であり、多くがプライベートブランド(PB)商品と称する(現在では企画からチェーンストアが関わるが、必ずしもチェーンの自社ブランドを付加しない例もある)。

チェーン独自の商品であることから、価格的にはこれまで存在した商品との比較が難しく、価格競争に陥ることは少ない。

ウォンツ商品は最初に手に取る際は、買物に訪れる前に“買おう”と計画して購入する商品ではなく、非計画購買、衝動買いに近い購買行動である。

例えば、入店したスーパーマーケットのライフでは、大型のパネルやPOPが付いたゴンドラエンドで、NBと異なる「国産トマトで作ったトマトケチャップ」を見つけたとする。

ライフコーポレーションの「国産トマトで作ったトマトケチャップ」は水なし、着色料なし、保存料なしの商品。子どもが好きなオムライスを安全・安心な食材で作れるプチぜいたく商品である

商品には “粗糖、りんご酢、国産トマト、玉ねぎを使って水を加えずにつくりました”と書かれ“着色料・保存料不使用”と表示もある。おうち時間が増え、家族が好きなオムライスの食卓登場の機会も多いことから498円(税抜、21年3月当時)と決して安くはないが、子どものためと思わず買ってしまう。

家で実際に調理し、おいしければ「このオムライス、いつもと違うケチャップ使ったのよ!」などと会話も生まれる。食を楽しめる商品で、必需品とは言えないが、ちょっとした“プチぜいたく”を味わえるウォンツ商品の一品である。

コロナ禍でニーズ商品、売れ筋商品を欠品しないで販売し続ける重要性は高まった。一方で閉塞感が強いこうした時期には、生活に豊かさを感じられるウォンツ商品も欠かせない商品と言える。

ニーズ領域からウォンツ領域へ

見せ筋から差別化した売れ筋へ

現在のような異常事態でなくても、チェーンストアにおいてニーズ商品、ウォンツ商品はいずれも重要な商品群である。

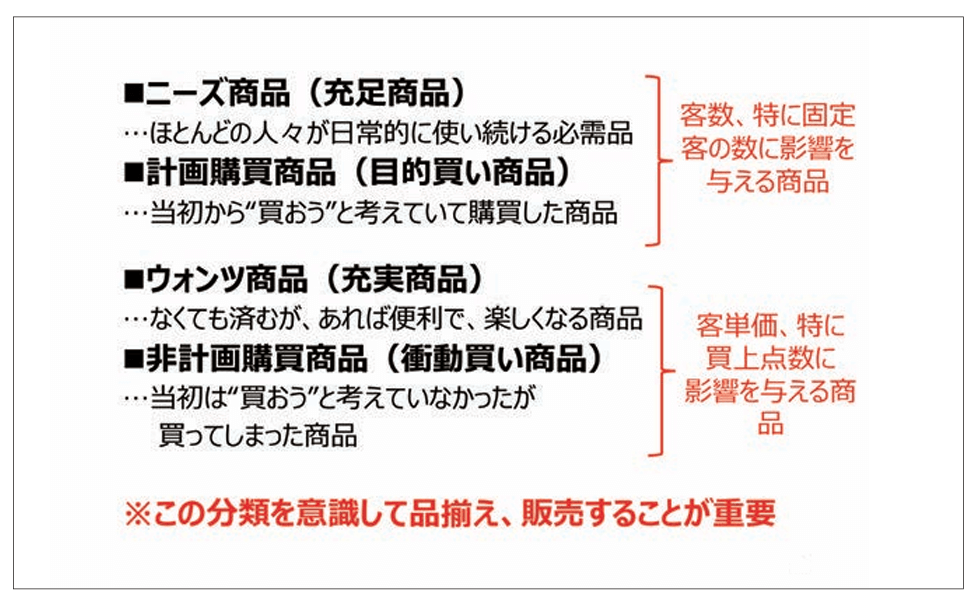

ニーズ商品は計画購買に適することで、常に欠品なく売り続けてお客の期待に応え続ければ固定客の数に影響を与える商品といわれる。またウォンツ商品は衝動買いなどにもつながり、客単価、特に買上点数に資する商品である(図表)。

図表 ニーズ商品、ウォンツ商品と客数、客単価

この二つの商品の特性を組み合わせて、確実に生活を満たしながら、新しい生活提案、他と違うおいしい味覚のお薦め、便利な機能性の提案などをすることで、生活の豊かさの選択肢を増やすことができるのである。

ニーズ商品はメーカーが作る、誰もが知っていて、どこにでもあるアイテムなので説明をしたりする必要がなく売れていく商品である。

一方、ウォンツ商品はお客の知らない味わい、機能、着心地などがあったりするので最初は"見せ筋"ともいえる存在である。だからこそ、売場できちんと特徴を訴求する特別な努力が必要で、商品パネルやPOPなどが重要になる。

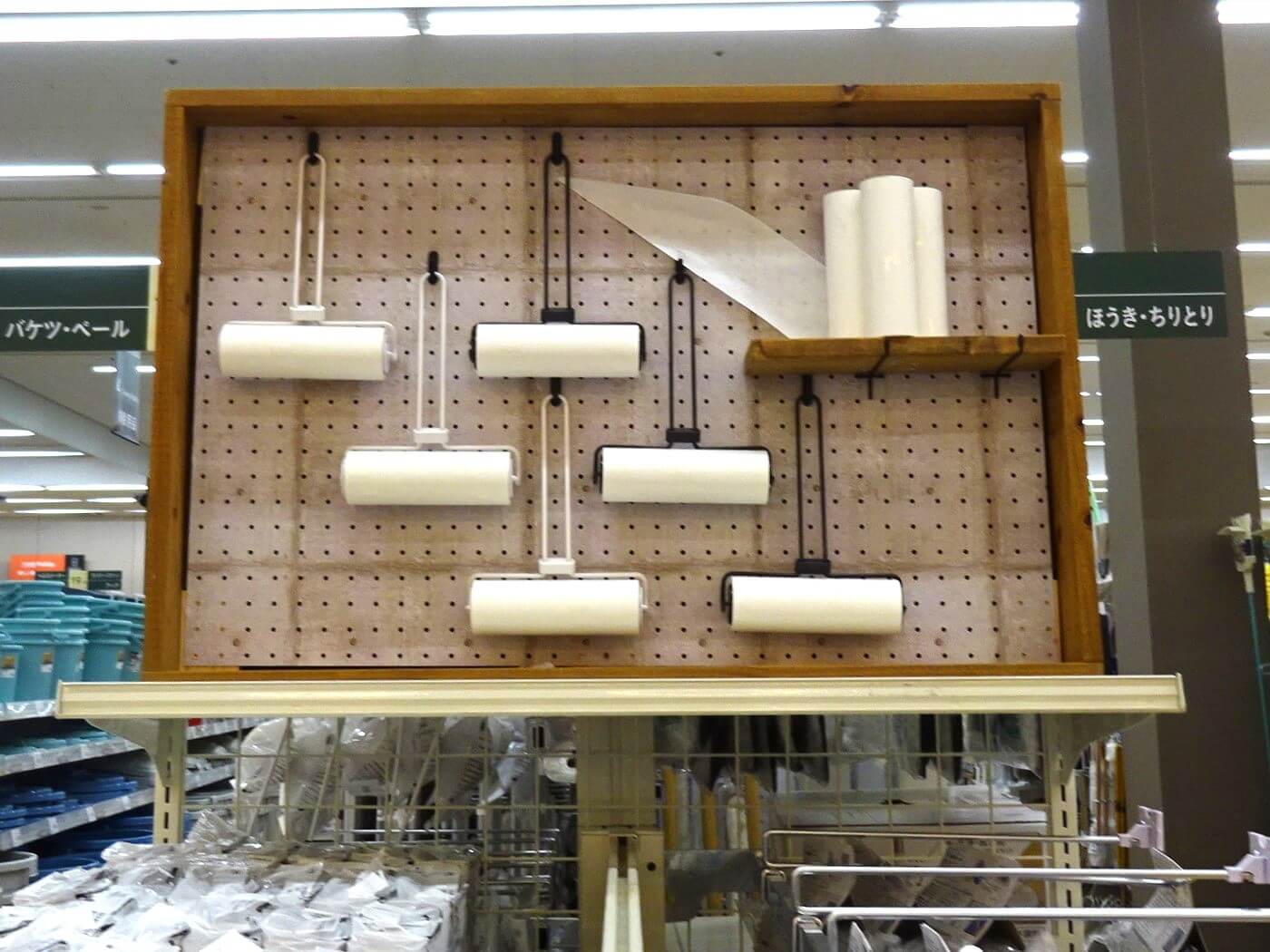

例えばホームセンター・カインズの店頭には「めくりやすい・切らずにはがせる『カーペットクリーナー用スペアテープ』」という商品がある。通常のNB商品のスペアテープはまっすぐ切れなかったり、めくり口が探せなかったりすることがあり、イライラするが、カインズのこのテープはらせん状にカットされており、テープの縁の切り口から引っ張れば簡単にカットができる。

カインズ店頭の「切らずにはがせるスペアテープ」と「ケースのいらないカーペットクリーナー」。らせん状にはがせることがひと目で分かるディスプレーでウォンツ商品を訴求する

店頭ではこの機能を伝えるために、らせん状のテープをはがして訴求。壁などに吊り下げることができる「ケースのいらないワイヤーフレームカーペットクリーナー」と一緒にディスプレーしている。こうした分かりやすい訴求方法がウォンツ商品には欠かせない。

ウォンツ商品はお客が知らないのだから最初から売れるわけはないので、売り続ける努力も重要になる。いつまでも “見せ筋商品” ではいくら豊かさ、便利さを感じられる商品でも多くの人にご利益を提供すべきチェーンストアとしては意味がない。

例えばユニクロが2003年にメンズインナーとして開発したヒートテックは “発熱・保湿・ドライ・消臭”などの機能で、薄くても暖かい合繊インナーとして大人気に。当初は日本人の “インナー=天然素材=木綿信仰” が存在し、市場にないウォンツ商品だったが、その機能により発売当初から広く支持を得た。

その後、ヒートテック商品はレディス、キッズ、ベビーなど対象領域を広げ、さらにストレッチ性、形態安定など機能を追加、「極暖」「超極暖」などの保温性の選択肢を増やしていく。現在では、アイテムとしてもインナーからアウター、靴下、手袋、膝掛けにまで広がる。

ウォンツ商品の領域でスタートしたヒートテックは、直後から競合他社が“発熱インナー”として追随したが、ユニクロのそれは品揃え、ラインアップにおいて他社の追随を許さないシリーズになっている。

小さな “見せ筋” のウォンツ商品を開発し売り続け、売れ筋商品に育て上げ差別化につなげたサクセスストーリーである。豊かさ、便利さを提供するウォンツ商品を開発し、それを育て続けることができれば、チェーンストアの強力な武器になることが分かる。

※「販売革新」2021年4月号掲載誌面を一部加筆し掲載しています

◆ 筆者プロフィール

三浦美浩(みうら よしひろ)

1987年東北大学卒業、損害保険会社勤務を経て㈱商業界入社、「食品商業」編集長、『販売革新』編集長、2011年8月商業界取締役就任、17年1月に独立しロジカル・サポート㈱設立、20年4月にエイジスリテイルサポート研究所所長に就任し現在に至る。